2020年02月14日

「7つの習慣:師匠から受けたパラダイムシフト」

おはようございます。

店長の松尾勝彦です。

50歳を機に、僕が35歳の時に出会った人生の師匠(小阪裕司氏)から教わったことや、スティーブン・R・コヴィー氏の「7つの習慣」、ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」、「断捨離」のやましたひでこ氏の本を読んで実践して体験したことを書いてみたいと思います。

毎週「火曜日」と「金曜日」に

ブログを投稿したいと思います。

何か?参考にしていもらえたら幸いです。

僕のブログを読んで、

もし為になったと思って頂けたら、

ブログの読者登録をお願いします。

ブログを書く励みになります。

今日のテーマは、

「師匠から受けたパラダイムシフト」

のお話です。

「7つの習慣」の本の中に、

7つの習慣に入る前に「パラダイムシフト」

の話が出てきます。

パラダイムシフトとは、

「モノの見え方・考え方が変わること」

と僕は理解しています。(たぶん)

Aだと思っていたことが、

Bに見え始めることです。

「7つの習慣」の中に、次の絵が出てきます。

多分、多くの方が見たことがある絵だと思います。

この絵を見れば、

①若い女の人の後ろ姿

②老婆の横顔

同じ絵を見ても、

全く違った解釈で議論される例として挙げられます。

ただ多くの場合、

両方の絵が見れることで、

満足して終わっている場合が多く、

「7つの習慣」で、

コヴィー氏が本当に言いたかったことを

理解している方は、

少ない気がします。

コヴィー氏が言っていることは、

相手の立場で、

同じモノが見えることが大事と言っています。(たぶん)

多くの議論の場合、

特に国会とか「Aだ!」「Bだ!」と議論して、

相手の立場から寄り添って、

ものを見ようとしません。

そのため議論が平行線で終わってしまい、

時間もかかり

先送りしてしまうことが多いわけです。

だから国会などを見ていて、

お互いに議論しあって平行線のままで、

物事を先送りすることが、

当たり前に思っている人や

子供たちも多いと思います。

ただそんな議論の仕方をやる時代は、

終わったと思います。

本当は、

相手にお互い寄り添うことで

Aでもない、Bでもない、

新しいCを作ること

(第6の習慣・シナジーを創り出す)の重要性を

コヴィー氏は言っています。(たぶん)

「第6の習慣・シナジーを創り出す」では、

妥協案ではなくAとBを遥かに超えた

C案を出すことが正しいと言っています。

そのためには、

第1〜第5の習慣を身につけることを

薦めてあるわけです。

しかしその前(習慣を作る前)に、

「AもBも正しい!」ということを

理解することが大事ということで、

習慣を作る前に「パラダイムシフト」の話が出てくると

理解しています。(たぶん)

僕の心の師匠

ワクワク系マーケティング実践会の小阪裕二氏、

金持ち父さん 貧乏父さんの著者 ロバート・キヨサキ氏、

断捨離の提唱者 やましたひでこ氏

の考えに触れた際も、

僕の頭の中で、パラダイムシフトが起きました。

一番わかりやすく説明しやすいのは

断捨離のやましたひでこ氏の考えです。

まさか!

あれだけ忙しかった!自分が

片付けで、

時間に余裕が持てるなど

思って思ってもいませんでした。

しかも断捨離のお陰で、

モノと自分を精査していく中で、

自分を見つめ直し、

自分が理解でき、

そして夢や目標が生まれてくるとは、

全く思っていませんでした。

まるで、

「風吹けば、桶屋が儲かる」

みたいな話です。

あれだけダメダメだった自分が、

片付けで、

自信を持てるように変われたわけで、

このことを子供たちに伝えたいわけです。

「今!できなくても全然大丈夫!」

ってね!

だから

夢や、自信を持つために、

片付けをしなさい!

と、言われても、

多くの方が

??????

になると思います。

繋がってないですもんね!

片付けは、時間はいりますが、

お金はかかりません。

この自分が変われた感動を伝えたくて、

お客様向けに「片付けの勉強会」を行なっています。

このモノと自分の関係が理解できたおかげで、

みなさんがなかなかやめられない

お酒を断つことができたわけです。

このように、自分は片付けができないと思うのではなく、

①なぜできないのか?

②できる人と、何が違うのか?

と、考えたり、観察、

又はできている人と会話をすることで、

自分との違いが分かり、

少しずつできるようになる

のではないでしょうか!

僕の場合、

片付けのできない自分と、

片付けのできる自分の両方が頭の中にいますのでの、

できない人の気持ちもわかるし、

できる人の気持ちも両方分かります。

多分、これが「7つの習慣」の伝える

パラダイムシフトの

本当の意味ではないか?

と勝手に思っています。

先にあげた絵で、

老婆?若い女性?両方見えることに

一喜一憂する意味はあまりないわけです。

実は、

片付けのできる人と、

できない人の言葉の使い方の違い

があることに気付きました。

それは

普段、片付けができない方は

「する時はする!」と言います。

片付けができる方は

「部屋が散らからないように日々気を付ける」と言います。

そもそもの片付けの考え方が違うし、

習慣が違うわけです。

今日は、ここまでです。

長くなりそうなので、

断捨離のやましたひでこ氏以外の僕の師匠

①小阪裕司氏とのパラダイムシフト、

②ロバート・キヨサキ氏でのパラダイムシフト

を近いうちに書いてみたいと思います。

老婆の横顔だと思ってみていた方が、

若い女性の後ろ姿が見えた時の感動を

味わえると思いますよ!

参考にしてみていただけば幸いです。

最後まで読んでもらって

ありがとうございます。

読んで頂いた方に、共感してもらったり、

お役に立てれば幸いです。

追伸

このブログは、僕が50年生きて来て、

変化の速い時代を、生き抜くために

もっと早くしておけばよかった!

と思っていることを書いています。

ブログの目的は

①ムダを無くして、快適に暮らす

②心に余裕と、思いやりを持つ

③未来に希望が持てる

将来、長男に伝えたいことを

自由に書かせてもらっています。

何か子育てのお役に立てれば幸いです。

2020年02月11日

昨年から意識して始めた「7つの習慣」の実践編

おはようございます。

店長の松尾勝彦です。

50歳を機に、僕が35歳の時に出会った人生の師匠(小阪裕司氏)から教わったことや、スティーブン・R・コヴィー氏の「7つの習慣」、ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」、「断捨離」のやましたひでこ氏の本を読んで実践して体験したことを書いてみたいと思います。

毎週「火曜日」と「金曜日」に

ブログを投稿したいと思います。

何か?参考にしていもらえたら幸いです。

僕のブログを読んで、

もし為になったと思って頂けたら、

ブログの読者登録をお願いします。

ブログを書く励みになります。

今日のテーマは、

「7つの習慣」の実践です。

そもそも「7つの習慣」とは?

アメリカ人のスティーブン・R・コヴィー氏が、

アメリカの過去200年にさかのぼり、

成功者の文献を読んで、成功者には共通する7つの「習慣」を書かれた本です。

今から30年前に出版されました。

ちなみに、7つの習慣とは?

第一の習慣・主体的である

第二の習慣・終わりを思い描くことから始める

第三の習慣・最優先事項を優先する

第四の習慣・Win-Winを考える

第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される

第六の習慣・シナジーを創り出す

第七の習慣・刃を研ぐ

の7つです。

全世界で3000万冊、

日本で200万冊販売されています。

しかし本を知っている人は、多いのですが、

実践しているという人に、

あまり出会ったことがありません。

この本は、

習慣の本なので、

実践して身に付けることが大事です。

ただ、具体的に、

何をしたらよいのか?

わからないことも、

実践ができないことなのか?もしれません。

僕の場合、

たまたま片付けで人生が大きく変わって、

この本を読んで、

片付けで人生が変わった理由が、

わかりました。

なので、

僕の場合、元々

40歳で片付けを学び、

それ以来、片付けの習慣ができていたの、

なぜ片付けで人生が変わるのか?

この「7つの習慣」のおかげで、

説明できます。

※片付けの実践は、第1と第3と第7の習慣に役に立つと思います。

ただ、昨年もう一度読み直していた時に、

人生の目的や目指すべきゴールが

書いてあることに気付きました。

僕は、生きてきた今までの49年間、

自立することだけを考えて生きてきました。

自立することが大事だと思っていたからです。

でも、自立の先がこの本を読んで見て知りました。

自立の先は「相互依存」です。

依存(第1段階)→私的成功「自立」(第2段階)→公的成功「相互依存」(第3段階)

僕は、自立がゴールだと思って、

生きていました。

でも、違っていたみたいです。

大事なのは

公的成功の相互依存(第3段階)みたいです。

相互依存の僕の解釈は、

「みんな協力して、壮大なものを創り出す」です。

当たり前のようなことですが、

なかなか難しくて、

みんなと協力してとは、

妥協するのではなく、

「価値観が違った人とでも、

一緒に壮大なものを創り出す」

です。

このことを知って、

僕の人生の師匠

小阪裕司氏(ワクワク系マーケティング実践会主宰)が、

ずっと今まで(16年学んでいたこと)言っていた言葉が、

全て腹落ちしました。

相互依存(第3段階)で大事なのが、

第四の習慣・Win-Winを考える

第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される

第六の習慣・シナジーを創り出す

です。

現在は、

第六の習慣「シナジーを創り出す」こと

をイメージしながら、

日々暮らしています。

しかし

第六の習慣「シナジーを創り出す」を

創り出すために大事なのは、

第一の習慣・主体的である

第二の習慣・終わりを思い描くことから始める

第三の習慣・最優先事項を優先する

第四の習慣・Win-Winを考える

第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される

なのです。

特に、今 訓練をしているのが

「第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される」です。

人の話を聞く際に、

なるべく話すのではなく

聴くことに徹しています。

ただ面白いのが、

「第一の習慣・主体的である」

「第二の習慣・終わりを思い描くことから始める」

ができないで、

「第五の習慣・まず理解に徹し、そして理解される」を実践しようとすると、

相手に流されてしまったり、

影響を受けてしまうう恐れがあります。

そうならないためにも、

「自分がどうあるべきなのか?」を

先に決めないといけないわけです。

先延ばしに、すればするほど、

時間がかかるわけです。

まだゴールにたどり着いたわけでもないので、

公的成功「相互依存」がゴールかどうか?

わからないのですが、

ゴール、または中間地点がわかり、

目指すものがわかれば、

やりがいも生まれてきます。

実は、僕がブログに「7つの習慣」を

ご紹介したのには理由があります。

実は、

子供たちが自分の将来を決められない子がたくさんいます。

特に心配しているのは、

自分のやりたいことが

わからないまま大学に行ってしまうことです。

夢や、目標、目的が決まっていないので、

①勉強するのがつらい

②将来が楽しくない

③余計にお金もかかる

それは、

なぜか?

自分で決断する機会や、

失敗する機会を

奪われている、

またはないからです。

僕は、特に

第1〜第3の習慣までは、

家庭で子供たちに教えること

が大事だと思います。

この辺りが、心配になって、

子供達の未来のために

ブログを書き続けています。

現在、僕は、自立から

「相互依存」に進化中では?

と思っています。

自分の位置がわかると、

日々の生活が充実している気がしています。

今日は、ここまでです。

次回は、

「師匠と、パラダイムシフト」

について書いてみたいと思います。

最後まで読んでもらって

ありがとうございます。

読んで頂いた方に、共感してもらったり、

お役に立てれば幸いです。

追伸

このブログは、僕が50年生きて来て、

変化の速い時代を、生き抜くために

もっと早くしておけばよかった!

と思っていることを書いています。

ブログの目的は

①ムダを無くして、快適に暮らす

②心に余裕と、思いやりを持つ

③未来に希望が持てる

将来、長男に伝えたいことを

自由に書かせてもらっています。

何か子育てのお役に立てれば幸いです。

2020年02月07日

習慣を作ってくれた4人の師匠のお話

おはようございます。

店長の松尾勝彦です。

50歳を機に、僕が35歳の時に出会った人生の師匠(小阪裕司氏)から教わったことや、スティーブン・R・コヴィー氏の「7つの習慣」、ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」、「断捨離」のやましたひでこ氏の本を読んで実践して体験したことを書いてみたいと思います。

毎週「火曜日」と「金曜日」に

ブログを投稿したいと思います。

何か?参考にしていもらえたら幸いです。

僕のブログを読んで、

もし為になったと思って頂けたら、

ブログの読者登録をお願いします。

ブログを書く励みになります。

今日のテーマは、

お金の話から、少し離れて、

僕の人生の師匠についてお話します。

僕には4名の師匠がいます。

小阪先生以外の

スティーブン・R・コヴィー氏、

ロバート・キヨサキ氏、

やましたひでこ氏の3名は、

残念ながら、

お会いしたことはありません。

これらの師匠からは、本などから、

それぞれの考え方を教えてもらっています。

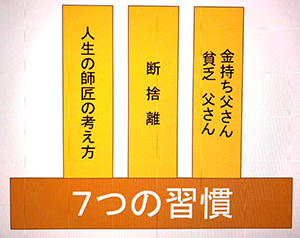

僕の現在の考え方のイメージは、

スティーブン・R・コヴィー氏の「7つの習慣」が

ベースに合って、

それぞれに小阪先生、ロバート.キヨサキ氏、やましたひでこ氏が

あります。

そう考えた方が、

いろんなことにつじつまが合う気がしています。

と、言いますのも

「7つの習慣」の中に、

いろんな事例はあるのですが、

具体的に日々どうして良いのか?

わかりづらいので、僕はこのような活用をしています。

ちなみに

この4名の師匠の共通点は何か?

考えてみると、

「未来」

「種まき」

「相手(人)にやさしいこと」

「全体を見る俯瞰力」

これらの共通点があると、

僕は考えています。

わかりやすいのは、

断捨離のやましたひでこ氏です。

過去の自分と、

将来のなりたい自分をイメージしながら、

モノとのお別れを勧めてあります。

小阪先生からは、仕事のやり方や、人生観。

キヨサキ氏からは、貯金や資産の作り方。

これらを学んでいます。

これらを実現させるためには、

良い習慣を身に付けることが、

とても大事だと気付かされます。

昨年、50歳を前に、

良い習慣を身に付けるために、

スティーブン・R・コヴィー氏の

「7つの習慣」を実践しています。

お酒をやめた理由も、

ここに関係しています。

まだ

「7つの習慣」を実践して、

1年もたっていないので、

これという効果は出ていませんが、

夢や目標が生まれて来ました。

この習慣の効果が出たら、

少しずつ長男に教えてあげようと

思っています。

僕がよく見ているユーチューバーの方が、

最近「7つの習慣」のことを解説をしてあり、

またブームが来たりするのかな?

と思ったりします。

原書は570ページほどあって、

ユーチューバーの方の中でも、

解釈がバラバラだったり、

僕の解釈とも違っていたりします。

いろんな解釈があって、

面白いと、思いながら

YouTubeを見ています。

僕がいろいろ見た中で、

オリエンタルラジオの中田敦彦さんの解説が、

初めて触れる方に

わかりやすいかのでは?と思って、

リンクを貼っておきます。

良かったら、

見てみて下さい。

今後、できれば

一緒に「7つの習慣」を実践する仲間、

一緒に「7つの習慣」を勉強する仲間、

「7つの習慣」の話ができる仲間ができれば

と思っています。

もし僕と、どっかお会いした際に、

「7つの習慣」の話ができる方が

いらっしゃればと思います。

今日は、ここまでです。

最後まで読んでもらって

ありがとうございます。

読んで頂いた方に、共感してもらったり、

お役に立てれば幸いです。

追伸

このブログは、僕が50年生きて来て、

変化の速い時代を、生き抜くために

もっと早くしておけばよかった!

と思っていることを書いています。

ブログの目的は

①ムダを無くして、快適に暮らす

②心に余裕と、思いやりを持つ

③未来に希望が持てる

将来、長男に伝えたいことを

自由に書かせてもらっています。

何か子育てのお役に立てれば幸いです。

2020年02月04日

お金の使い方㉓:忘れ物②

おはようございます。

店長の松尾勝彦です。

50歳を機に、僕が35歳の時に出会った人生の師匠(小阪裕司氏)から教わったことや、スティーブン・コビィー氏の「7つの習慣」、ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んで実践して体験したことを書いてみたいと思います。

毎週「火曜日」と「金曜日」に

ブログを投稿したいと思います。

何か?参考にしていもらえたら幸いです。

僕のブログを読んで、

もし為になったと思って頂けたら、

ブログの読者登録をお願いします。

ブログを書く励みになります。

今日のテーマは、

お金の使い方:忘れ物②

前回の続きの記事になります。

この記事を書くキッカケになった傘置きです。

こうやって傘を吊るようになって、

傘を購入することが減りました。

今日は「傘」を

無くさなくなった理由を書いてみます。

以前の僕は、

よく傘を置き忘れてました。

なので、

傘を置き忘れないように

「このアイテム」を購入することで

「傘」を忘れることが無くなりました。

オススメです!

僕が傘を忘れる際を考えてみますと、

①公共施設などの傘立てに入れる時

・施設を出る際に、傘を持ってきたことを忘れる

・誰かが間違えて持って行く

②行きがけに雨が降っていて、

帰りに雨が止んでいる時

③折りたたみの傘でない場合、

傘をテーブルや椅子に立てかけた時

これらの場合が多いことに気付きました。

どうしてこうなるのか?考えたら

①濡れているので、傘を部屋に持って入れない

②帰りに雨が降ってない際に、傘の事を思い出さない

③離れた傘立てに傘を置かないといけない

これらのことがあることを気付き、

便利な物があることに気付きました。

これを購入して、

いつでもカバンの肩掛けのヒモに付けて、

傘を持って回れるようにしたら、

傘をなくすことが無くなりました。

このアイテムの良い所は、

①傘が濡れていても、部屋の中に持ち運べる

②カバンにくくりつけることができるので、忘れない

③帰宅して、所定の場所に掛けられるので探すことがない

④中身もファスナーで開くので、乾燥しやすい

など、使い勝手が良いです。

ただこの傘入れは、2代目です。

初代は、硬いビニール製でできていたのですが、

ずっと使っていると破れてしまいました。

しかし3年以上使っていました。

現在は、2代目です。

以上が、

傘を無くさないために行っていた事です。

落としたり、無くしたりして、

再び購入するために、

お金を使うことは、

勿体無いです。

忘れ物や、無くし物が減ることで、

出費も節約できます。

参考にしてもらえたら、

幸いです。

先日、傘を忘れた父親にも、

最近同じモノを購入してあげました。

今日は、ここまでです。

最後まで読んでもらって

ありがとうございます。

読んで頂いた方に、共感してもらったり、

お役に立てれば幸いです。

追伸

このブログは、僕が50年生きて来て、

変化の速い時代を、生き抜くために

もっと早くしておけばよかった!

と思っていることを書いています。

ブログの目的は

①ムダを無くして、快適に暮らす

②心に余裕と、思いやりを持つ

③未来に希望が持てる

将来、長男に伝えたいことを

自由に書かせてもらっています。

何か子育てのお役に立てれば幸いです。

2020年01月31日

お金の使い方㉒:忘れ物①

おはようございます。

店長の松尾勝彦です。

50歳を機に、僕が35歳の時に出会った人生の師匠(小阪裕司氏)から教わったことや、スティーブン・R・コヴィー氏の「7つの習慣」、ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んで実践して体験したことを書いてみたいと思います。

毎週「火曜日」と「金曜日」に

ブログを投稿したいと思います。

何か?参考にしていもらえたら幸いです。

僕のブログを読んで、

もし為になったと思って頂けたら、

ブログの読者登録をお願いします。

ブログを書く励みになります。

今日のテーマは、

「お金の使い方:忘れ物①」です。

今回の「お金の使い方」のお話は、

会社の傘立てを見ながら思いついたお話です。

実は、うちにある傘がボロボロです。

それを見て、思ったんです!

「最近、傘を買ってないな〜!」って

傘を買わなくなった最大の理由は、

傘を置き忘れなくなったから。

お金を使う中で、

もったいないのが、

忘れ物や、無くしたものを再び買う行為

です。

このような行為を無くすためにも、

片付けが一番効果があると思います。

片付けで、お金が貯まる理由です。

恥ずかしながら、

僕は5年前まで、

自分の快適(ストレスのない)な生活を送る方法を知りませんでした。

全く考えてなくて生活していることに

気付いたのです。

自分の本当にやりたい、

快適(ストレスのない)な暮らしを考えるキッカケになったのは、

断捨離の公認トレーナー だん ようこ先生のセミナーがきっかけでした。

その時まで、

たくさんのモノに囲まれている生活

が理想と思い込んでました。

・たくさんのモノ

・たくさんのコレクション

でも、違ったのです。

僕は、断捨離の考え方を始めて知り、

モノが少ない生活の方が理想に合っていることを知ります。

いわゆる

・ホテル

・旅館

みたいなお部屋です。

でも最近は、

ホテルや、旅館でもモノが多いと感じています。

なぜ僕はモノが少ない生活の方が合っているのか?

それは、

僕は元々、

小さい頃から

・落ち着きがない

・忘れ物が多い

・自分のことができないのに、人の世話が好き

そんな幼少期を過ごしています。

今、思えば

若干「発達障害」的要素を持っていたのでは?

と思うことがあります。

もし発達障害の疑いのあるお子さんがいらっしゃる親御さんには、

モノが少ない暮らしを提案したいです。

モノが多いと

・集中できない

・いろんなモノから誘惑や、刺激

があると思います。

ただ、自分と一緒に50年生きていくうちに、

自分自身で深く考えることができるようになると、

自分なりに改善できるようになります。

そして、

忘れ物をしないために、

モノを少なくすることに気付いたのです。

忘れ物をする僕の行動パターンは、

僕は席を立つ時にあまり後ろを振り向かないことです。

そこで、必ず席を立ち際に、

後ろを振り向くように習慣付けしています。

またテーブルにモノを置かないようにする事で、

忘れ物があっても、

すぐ見つかるようにしています。

僕が、断捨離のだん先生から教わったことで、

今でもいつも意識している事は

「①サイドボードの家具の上に、モノ1つ置くと、インテリア!」

「②2個以上モノを置くと、モノ置き」

という言葉を忘れずに、実践しています。

今日は、ここまでです。

次回、傘を忘れなくなった秘訣を書いてみたいと思います。

最後まで読んでもらって

ありがとうございます。

読んで頂いた方に、共感してもらったり、

お役に立てれば幸いです。

追伸

このブログは、僕が50年生きて来て、

変化の速い時代を、生き抜くために

もっと早くしておけばよかった!

と思っていることを書いています。

ブログの目的は

①ムダを無くして、快適に暮らす

②心に余裕と、思いやりを持つ

③未来に希望が持てる

将来、長男に伝えたいことを

自由に書かせてもらっています。

何か子育てのお役に立てれば幸いです。